Quelques dates ayant marqué l’histoire du ski alpin et influençant l’enseignement de la technique dispensé aujourd’hui.

1870

LE SKI DANS LES PAYS SCANDINAVES

L’apparition du ski « moderne » peut être considérée à partir de la fin du XIXème siècle. C’est notamment en Norvège, aux alentours de 1870 que deux manières d’utiliser les skis se dessinaient et prenaient les appellations de leurs origines : l’une était appelée le virage Telemark, l’autre, le Christiania

1878

HENRI DUHAMEL, L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS

C’est à l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris qu’Henri Duhamel décide de rapporter chez lui dans la région grenobloise des skis dégotés sur un stand suédois. Avec ses amis, et sans leur mode d’emploi, il faudra quasiment dix ans pour les utiliser de manière probante.

1888

EXPLOIT DE FRITDJOF NANSEN

L’explorateur et physiologiste norvégien Fritdjof Nansen traverse le Groenland à skis en 1888. Cet exploit a permis au ski d’être médiatisé à travers le monde et a contribué à sa diffusion.

1900

L’ÉCOLE NORMALE DE BRIANÇON

L’armée s’intéresse particulièrement au ski et à la montagne dans le but d’assurer la défense des frontières naturellement formées par les massifs montagneux. Elle décide d’organiser la formation de soldats-skieurs, qui formeront par la suite les bataillons de chasseurs alpins.

Sans enseignement ni connaissance particulière de la technique, l’école a fait appel au savoir-faire des pays nordiques pour former ses soldats.

1923

LA MÉTHODE DE L’ARLBERG

Hannes Schneider, surnommé le pape de l’Arlberg, est le père de la méthode autrichienne. Il met au point une méthode d’apprentissage du ski. L’élément principal est le « stemmbogen », en français le « virage chasse-neige ». Cette méthode est restée très longtemps comme la seule véritable méthode d’enseignement du ski.

Hannes Schneider, surnommé le pape de l’Arlberg, est le père de la méthode autrichienne. Il met au point une méthode d’apprentissage du ski. L’élément principal est le « stemmbogen », en français le « virage chasse-neige ». Cette méthode est restée très longtemps comme la seule véritable méthode d’enseignement du ski.

1924

Premiers Jeux Olympiques de ski à Chamonix

A l’origine, cet événement était appelé : semaine internationale des sports d’hiver. Le ski alpin ne figurait alors pas encore en tant que discipline.

Création de la Fédération Française de Ski (F.F.S.)

1937

NAISSANCE DE LA MÉTHODE FRANÇAISE

Emile Allais remporte cette année là tous les titres aux championnats du monde à Chamonix, le slalom, la descente et le combiné. Avec Paul Gignoux, ils décident de mettre au point la méthode française de l’enseignement du ski, à l’époque très en contradiction avec la méthode autrichienne. Le virage enseigné est appelé le christiania pur ; il permet les virages et les arrêts skis parallèles.

Emile Allais remporte cette année là tous les titres aux championnats du monde à Chamonix, le slalom, la descente et le combiné. Avec Paul Gignoux, ils décident de mettre au point la méthode française de l’enseignement du ski, à l’époque très en contradiction avec la méthode autrichienne. Le virage enseigné est appelé le christiania pur ; il permet les virages et les arrêts skis parallèles.

La parution du premier manuel officiel d’enseignement de l’École Nationale du Ski Français, approuvé par la Fédération Française de Ski, voit le jour dès l’hiver 1937-1938.

La méthode d’enseignement comportait neuf classes, le mouvement initial étant la trace directe, passant par les dérapages, le chasse-neige et le stemmbogen, se terminant par le mouvement final, le Christiania pur.

Au niveau technique et du fait du matériel très long, les efforts en pivotements et d’allègements étaient très importants : Appel-rotation pour le mécanisme de pivotement et l’agenouillement ou la ruade pour les variations de charge. Le mouvement vertical au déclenchement du virage était orienté du haut vers le bas et vers l’avant.

1945

Création de l’École Nationale de Ski et d’Alpinisme (E.N.S.A)

Création du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (S.N.M.S.F)

1956

La méthode française

Deux courants techniques se confrontent et permettent l’éclosion de deux nouveaux virages.

Deux courants techniques se confrontent et permettent l’éclosion de deux nouveaux virages.

- Le Christiania léger inventé par James Couttet et Paul Gignoux. Ce virage permet au skieur de s’adapter à toutes les conditions de neige et de terrain. Il est réalisé de la manière la plus simple possible ; l’ensemble du corps suit le sens du virage. La rotation est réduite par rapport à celle du christiania pur, elle est appelée « projection circulaire ». Le mouvement vertical part lui du bas vers le haut. Ce virage est le père du virage de base.

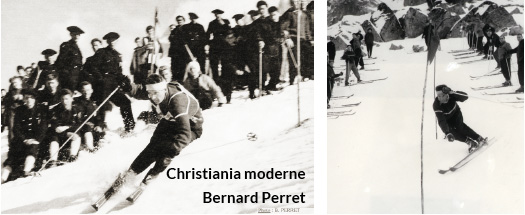

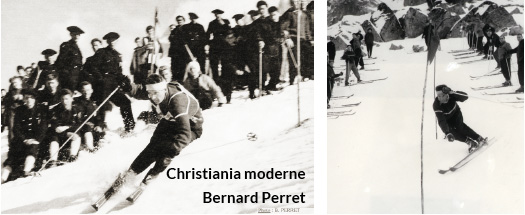

- Le Christiania moderne mis au point par Jean Vuarnet et Georges Joubert. Issu de la compétition, ce virage fait apparaître un nouveau mécanisme : le vissage-angulation. Les premières notions de dissociation apparaissent.

1973

Le virage parallèle de base, descendant du Christiania léger entre dans l’histoire. Il est appelé aujourd’hui « virage de base », mais ses mécanismes restent toujours d’actualité. Ce virage skis parallèles est obtenu par un déclenchement en extension pivotée coordonné au planté de bâton. La conduite est effectuée par une flexion produisant un effet directionnel dérapé.

1980

Le virage performance est créé. Il s’inspire des techniques utilisées en compétition afin d’obtenir un effet directionnel coupé et ainsi d’améliorer l’efficacité des appuis. Ce virage est obtenu par la projection latérale en divergence du futur ski extérieur. C’est la grande période des transferts d’appuis et d’indépendance de jambes.

Le virage performance est créé. Il s’inspire des techniques utilisées en compétition afin d’obtenir un effet directionnel coupé et ainsi d’améliorer l’efficacité des appuis. Ce virage est obtenu par la projection latérale en divergence du futur ski extérieur. C’est la grande période des transferts d’appuis et d’indépendance de jambes.

Virage performance / Arnaud Finesso / Mémento 1994

1989

Le virage Grand Tourisme Evasion (GTE) est né, il s’agit du regroupement du virage GT et du virage évasion. Il est mis au point par Alain Girier, chef du département ski à l’E.N.S.A ainsi que son collège de professeurs. Le mécanisme principal est le retour de vissage.

Le virage Grand Tourisme Evasion (GTE) est né, il s’agit du regroupement du virage GT et du virage évasion. Il est mis au point par Alain Girier, chef du département ski à l’E.N.S.A ainsi que son collège de professeurs. Le mécanisme principal est le retour de vissage.

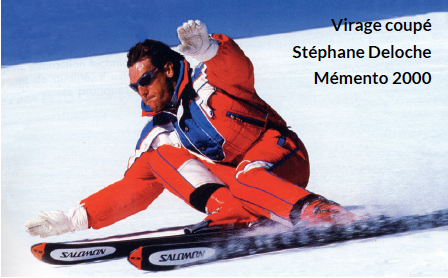

2000

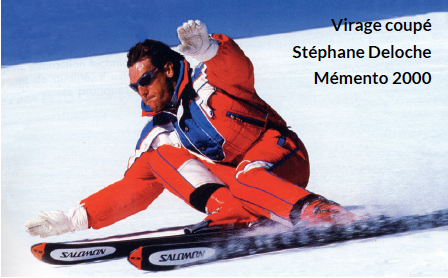

Le « virage expert » est le virage du plus haut niveau car il combine les mécanismes techniques du plus haut niveau ainsi que l’évolution fulgurante du matériel. L’ère du virage coupé intégral est bien arrivée et facilitée avec l’apparition du ski « parabolique ». L’évolution majeure se situe dans l’augmentation des angles de prises de carres produisant un effet directionnel coupé, ce qui raccourcit le rayon et augmente l’efficacité des appuis.

2013

À ce jour, le virage moniteur constitue la référence technique du virage du plus haut niveau sur piste que puisse démontrer le moniteur de ski français. Il est le symbole de la méthode française. Esthétique et efficace dans toutes les situations, il permet au moniteur une identité qui lui est reconnue à travers le monde.

À ce jour, le virage moniteur constitue la référence technique du virage du plus haut niveau sur piste que puisse démontrer le moniteur de ski français. Il est le symbole de la méthode française. Esthétique et efficace dans toutes les situations, il permet au moniteur une identité qui lui est reconnue à travers le monde.

Le mécanisme technique est le redressement orienté associé ou non à un retour d’appui. L’effet directionnel choisi est adapté en fonction des conditions de neige et de pente ; en règle génerale, on observera un effet directionnel coupé.

Hannes Schneider, surnommé le pape de l’Arlberg, est le père de la méthode autrichienne. Il met au point une méthode d’apprentissage du ski. L’élément principal est le « stemmbogen », en français le « virage chasse-neige ». Cette méthode est restée très longtemps comme la seule véritable méthode d’enseignement du ski.

Hannes Schneider, surnommé le pape de l’Arlberg, est le père de la méthode autrichienne. Il met au point une méthode d’apprentissage du ski. L’élément principal est le « stemmbogen », en français le « virage chasse-neige ». Cette méthode est restée très longtemps comme la seule véritable méthode d’enseignement du ski.

Emile Allais remporte cette année là tous les titres aux championnats du monde à Chamonix, le slalom, la descente et le combiné. Avec Paul Gignoux, ils décident de mettre au point la méthode française de l’enseignement du ski, à l’époque très en contradiction avec la méthode autrichienne. Le virage enseigné est appelé le christiania pur ; il permet les virages et les arrêts skis parallèles.

Emile Allais remporte cette année là tous les titres aux championnats du monde à Chamonix, le slalom, la descente et le combiné. Avec Paul Gignoux, ils décident de mettre au point la méthode française de l’enseignement du ski, à l’époque très en contradiction avec la méthode autrichienne. Le virage enseigné est appelé le christiania pur ; il permet les virages et les arrêts skis parallèles. Deux courants techniques se confrontent et permettent l’éclosion de deux nouveaux virages.

Deux courants techniques se confrontent et permettent l’éclosion de deux nouveaux virages.

Le virage performance est créé. Il s’inspire des techniques utilisées en compétition afin d’obtenir un effet directionnel coupé et ainsi d’améliorer l’efficacité des appuis. Ce virage est obtenu par la projection latérale en divergence du futur ski extérieur. C’est la grande période des transferts d’appuis et d’indépendance de jambes.

Le virage performance est créé. Il s’inspire des techniques utilisées en compétition afin d’obtenir un effet directionnel coupé et ainsi d’améliorer l’efficacité des appuis. Ce virage est obtenu par la projection latérale en divergence du futur ski extérieur. C’est la grande période des transferts d’appuis et d’indépendance de jambes. Le virage Grand Tourisme Evasion (GTE) est né, il s’agit du regroupement du virage GT et du virage évasion. Il est mis au point par Alain Girier, chef du département ski à l’E.N.S.A ainsi que son collège de professeurs. Le mécanisme principal est le retour de vissage.

Le virage Grand Tourisme Evasion (GTE) est né, il s’agit du regroupement du virage GT et du virage évasion. Il est mis au point par Alain Girier, chef du département ski à l’E.N.S.A ainsi que son collège de professeurs. Le mécanisme principal est le retour de vissage.

À ce jour, le virage moniteur constitue la référence technique du virage du plus haut niveau sur piste que puisse démontrer le moniteur de ski français. Il est le symbole de la méthode française. Esthétique et efficace dans toutes les situations, il permet au moniteur une identité qui lui est reconnue à travers le monde.

À ce jour, le virage moniteur constitue la référence technique du virage du plus haut niveau sur piste que puisse démontrer le moniteur de ski français. Il est le symbole de la méthode française. Esthétique et efficace dans toutes les situations, il permet au moniteur une identité qui lui est reconnue à travers le monde. Le Mémento de la méthode française de l’enseignement du ski alpin et de ses activités dérivées, issu de la réflexion de la force vive du ski, constitue la référence pour l’ensemble des enseignants du ski alpin et de ses activités dérivées.

Le Mémento de la méthode française de l’enseignement du ski alpin et de ses activités dérivées, issu de la réflexion de la force vive du ski, constitue la référence pour l’ensemble des enseignants du ski alpin et de ses activités dérivées.