Après une profonde évolution de l’environnement réglementaire et institutionnel, ce nouveau Mémento de la méthode française de l’enseignement du ski alpin et de ses activités dérivées est une actualisation particulièrement utile de ce manuel de référence.

En effet, deux décrets du 12 novembre 2010 ont impactés fortement notre organisation. L’un créé l’Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM), établissement national du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports qui regroupe désormais les deux sites de Prémanon (CNSNMM) et de Chamonix (ENSA). L’autre institue une filière de formation professionnelle spécifique aux sports de montagne qui consacre six diplômes pour les guides de haute montagne et accompagnateurs en moyenne montagne, pour les moniteurs de ski alpin et pour les moniteurs de ski de fond.

En effet, deux décrets du 12 novembre 2010 ont impactés fortement notre organisation. L’un créé l’Ecole Nationale des Sports de Montagne (ENSM), établissement national du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports qui regroupe désormais les deux sites de Prémanon (CNSNMM) et de Chamonix (ENSA). L’autre institue une filière de formation professionnelle spécifique aux sports de montagne qui consacre six diplômes pour les guides de haute montagne et accompagnateurs en moyenne montagne, pour les moniteurs de ski alpin et pour les moniteurs de ski de fond.

Cette prise en compte réglementaire participe de la reconnaissance d’un territoire singulier, d’une histoire originale à partir de laquelle les acteurs de la montagne montrent chaque jour leur capacité à se projeter vers l’avenir, et surtout d’une filière économique d’excellence, reconnue au plan international.

Dans le domaine du sport ou du « tourisme sportif », la qualité des cadres est primordiale. Ce sont eux qui assurent la sécurité, la progression de la performance et la qualité éducative des prestations, envers un public de plus en plus exigeant, de plus en plus international. Le ministère chargé de la Jeunesse et des Sports est attentif à ces enjeux et s’attache à accompagner les acteurs de la montagne, notamment en élaborant les textes permettant d’organiser une formation professionnelle pertinente.

Mais un cadre réglementaire ne serait rien sans des femmes et des hommes capables de se l’approprier, de mettre en oeuvre les actions qui en découlent. Ce Mémento constitue le chainon indispensable permettant de traduire « l’intention réglementaire » en une action concrète, une technique éprouvée, une formation adaptée.

Je salue ce travail qui, autour des cadres et professeurs de l’ENSM, a réuni notamment les acteurs professionnels et les fédérations sportives. Ils nous livrent ce qui constitue la doctrine pratique des formations aux diplômes délivrés par l’Etat dans le domaine du ski alpin et de ses activités dérivées.

Bruno BETHUNE

Bruno BETHUNE

Sous directeur de l’emploi et des formations

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Toutes les informations complémentaires sont disponibles dans le website www.horspiste.net

L’enseignement des techniques, le confort des domaines skiables et la grande variété du matériel permettent aux amateurs de glisse de réaliser de rapides progrès et de skier sur tous les types de piste, selon leurs envies et leur niveau.

Ces évolutions orientent également certains pratiquants hors des pistes balisées, à la recherche de sensations nouvelles et curieux d’exploiter un domaine sans limite apparente.

En neige poudreuse, en pente forte, en forêt, dans les bosses ou en ski de printemps, les élèves profitent des multiples facettes du milieu montagnard enneigé.

Du Freeride au ski de randonnée, , l’exploitation adaptée des terrains, des vitesses, des trajectoires, satisfait toutes les motivations et les besoins de chacun.

De la découverte en famille à l’expert aguerri, les méthodes d’apprentissage combinées au juste choix du matériel permettent une pratique en toute confiance, en toutes conditions.

En quête de plaisir, le pratiquant augmente son niveau d’autonomie, non seulement par l’acquisition des techniques adaptées aux pentes et aux neiges rencontrées, mais aussi par la découverte du milieu montagnard et la sensibilisation aux matériels de sécurité.

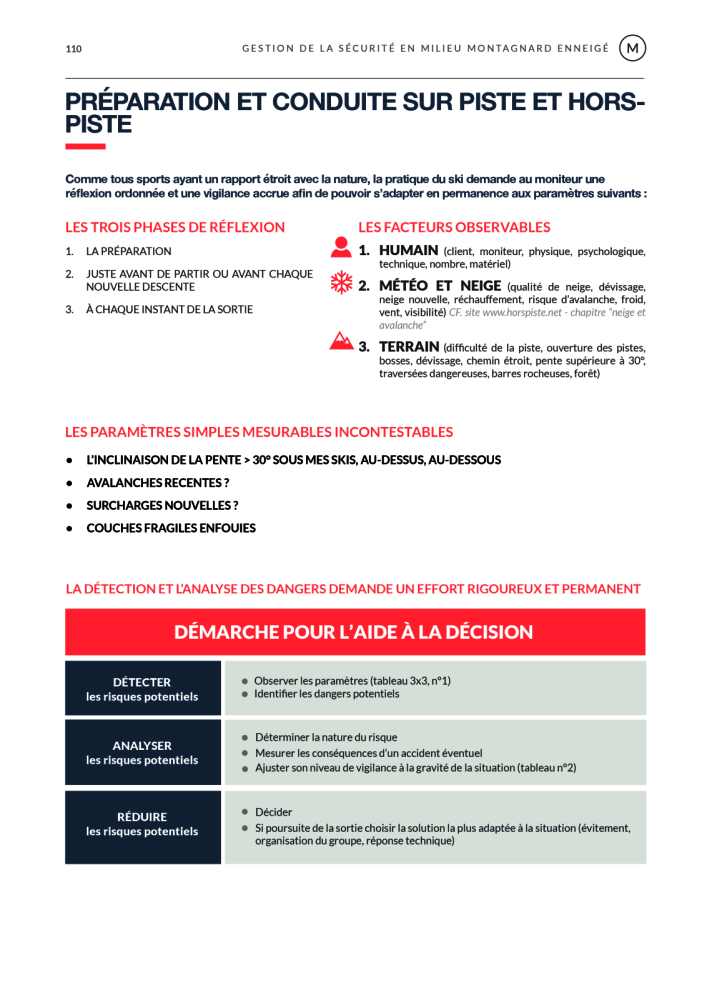

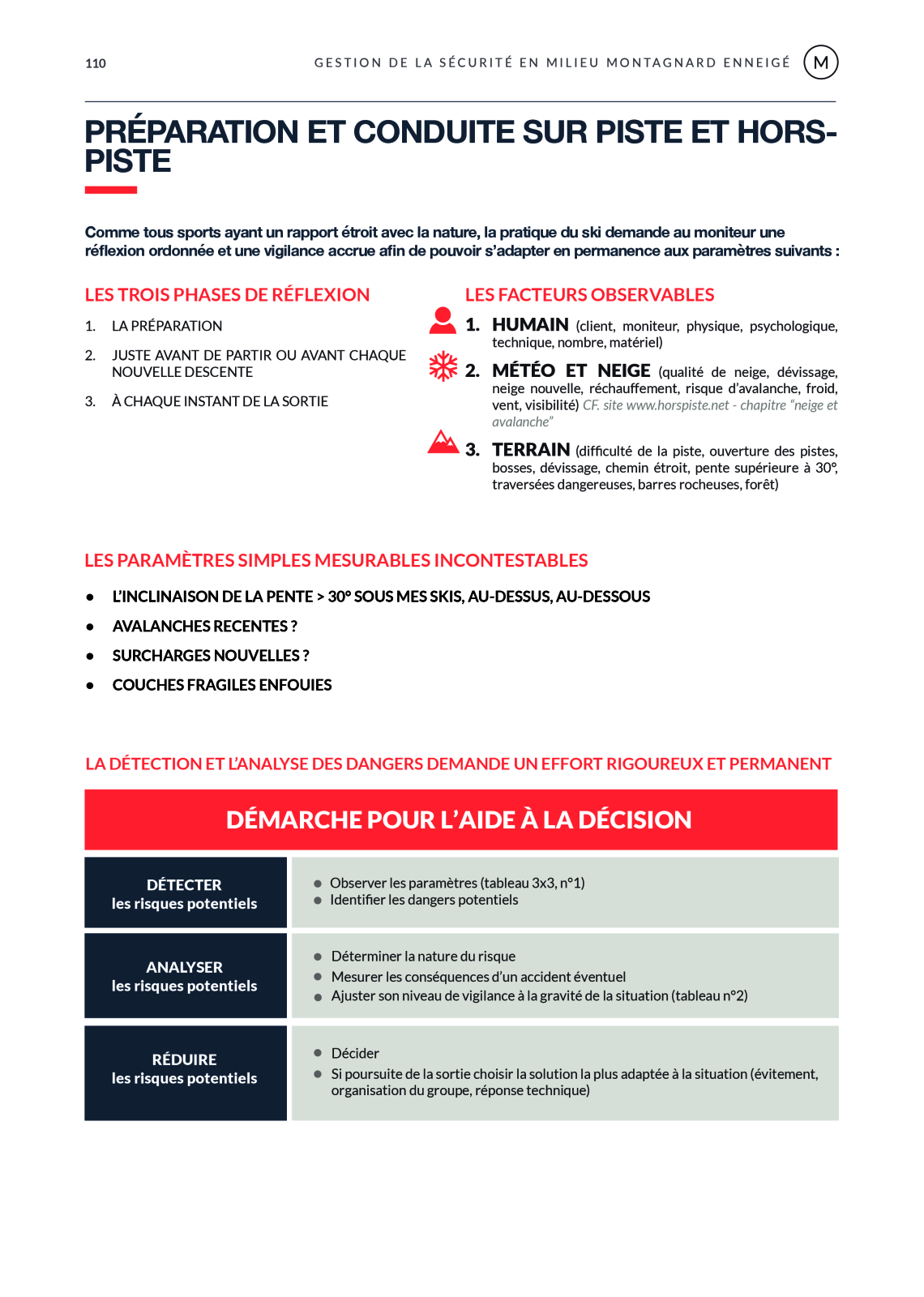

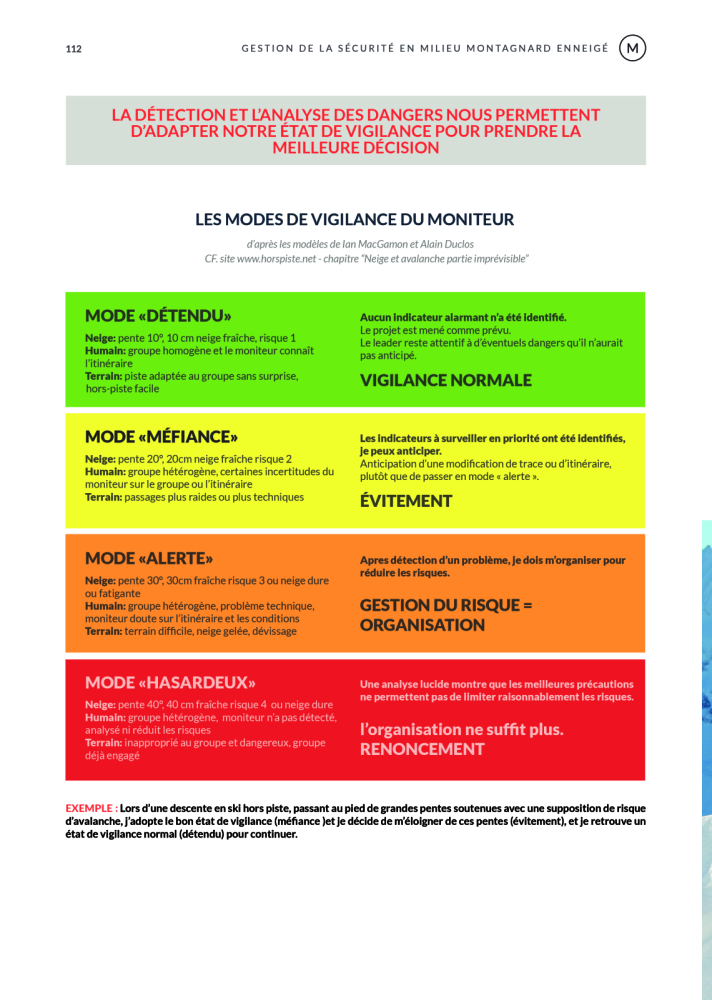

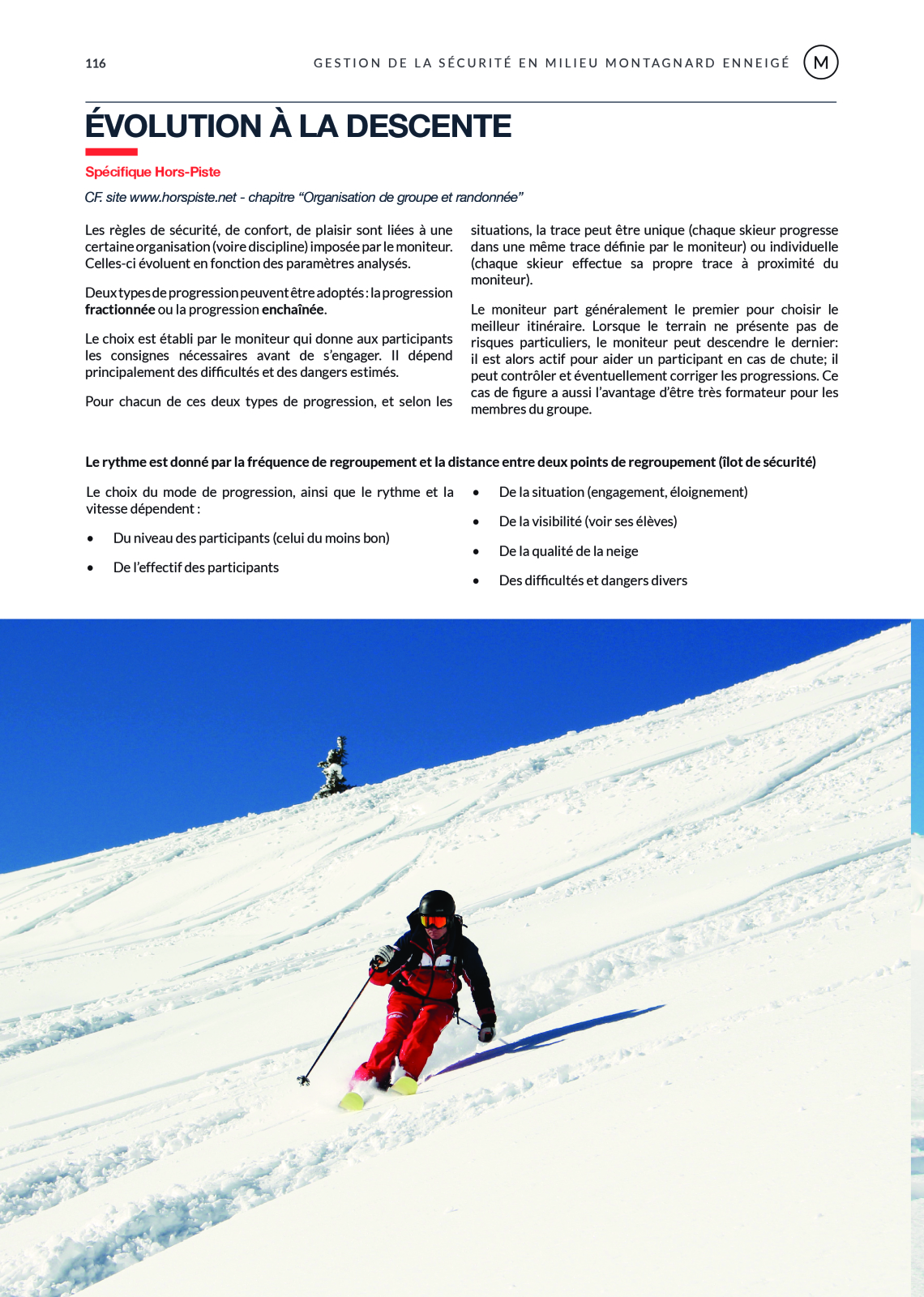

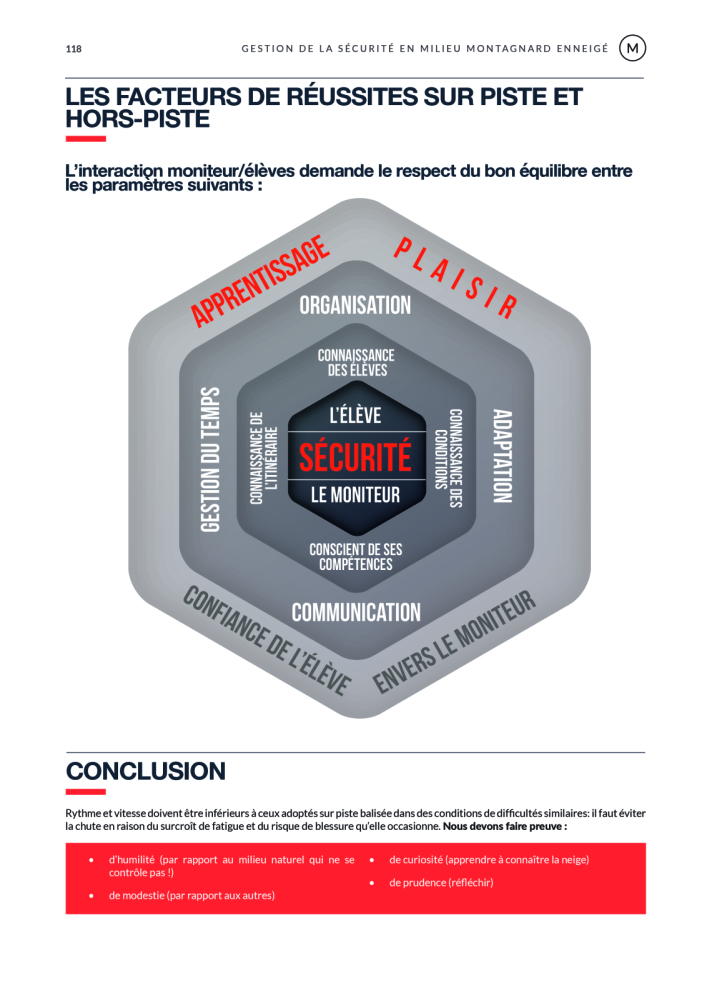

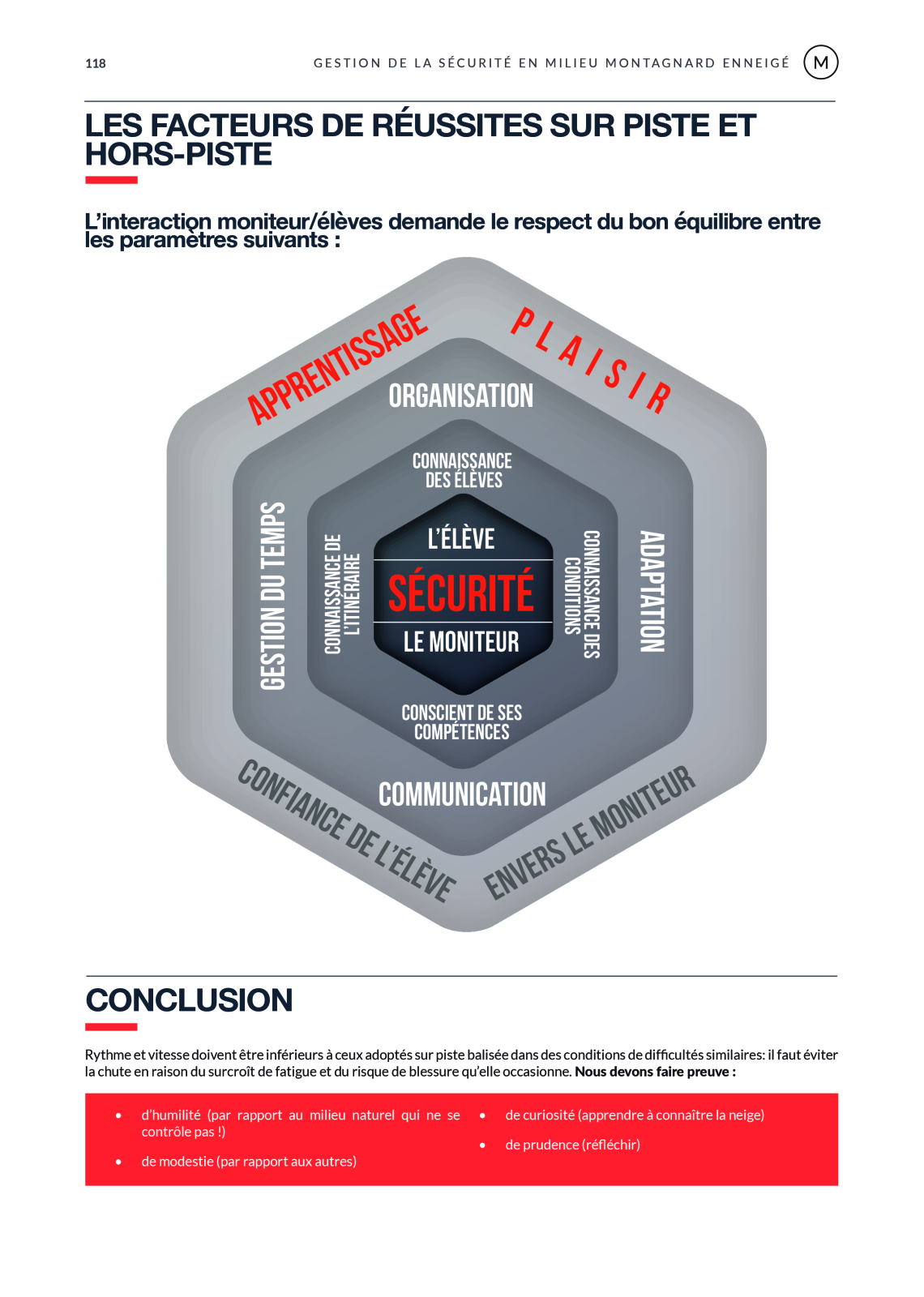

Le moniteur de ski, professionnel de la neige et de la montagne, conduit ses élèves avec maîtrise, sécurité et enthousiasme, en utilisant ses compétences techniques et ses connaissances indispensables du monde hivernal.

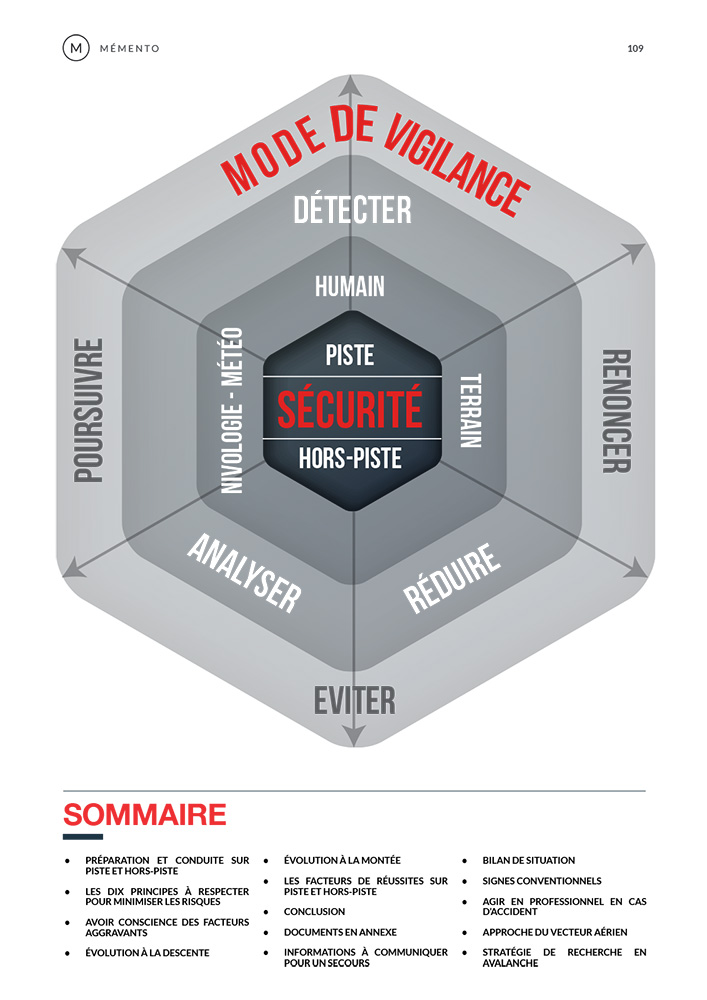

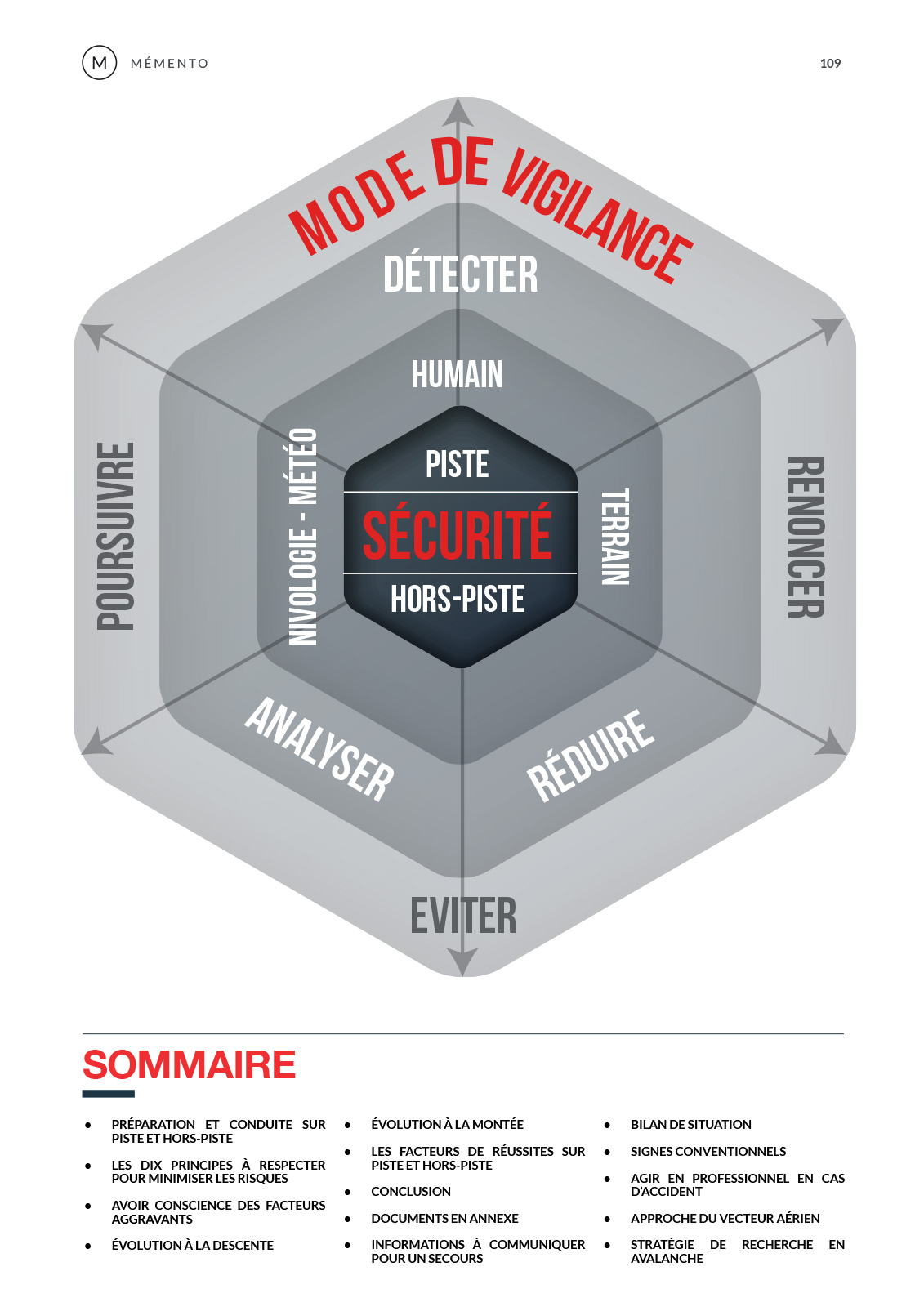

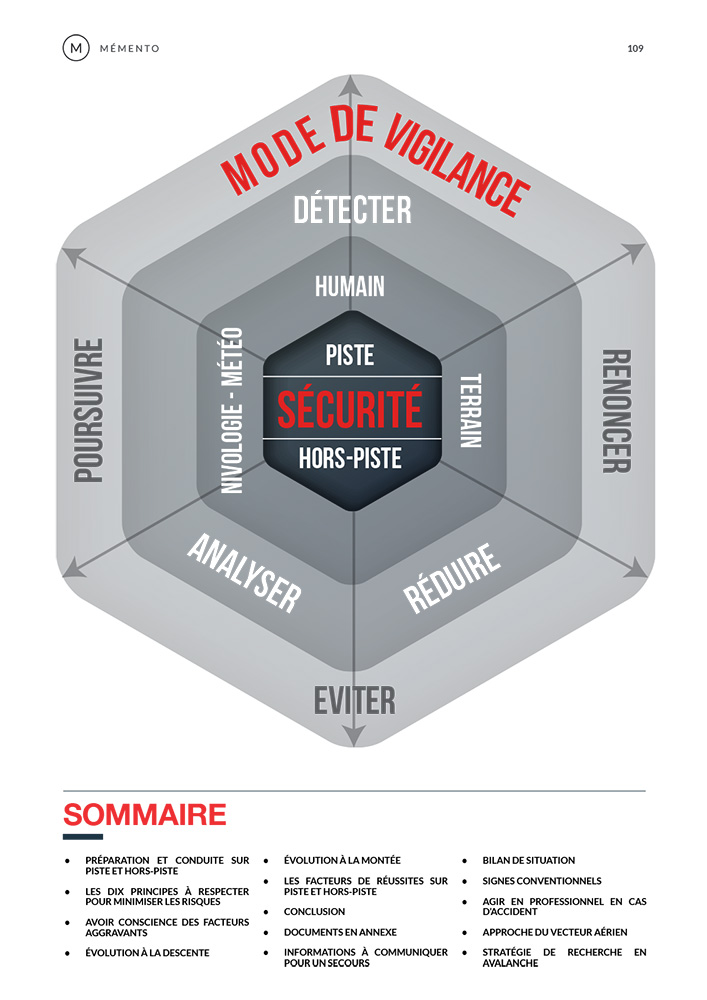

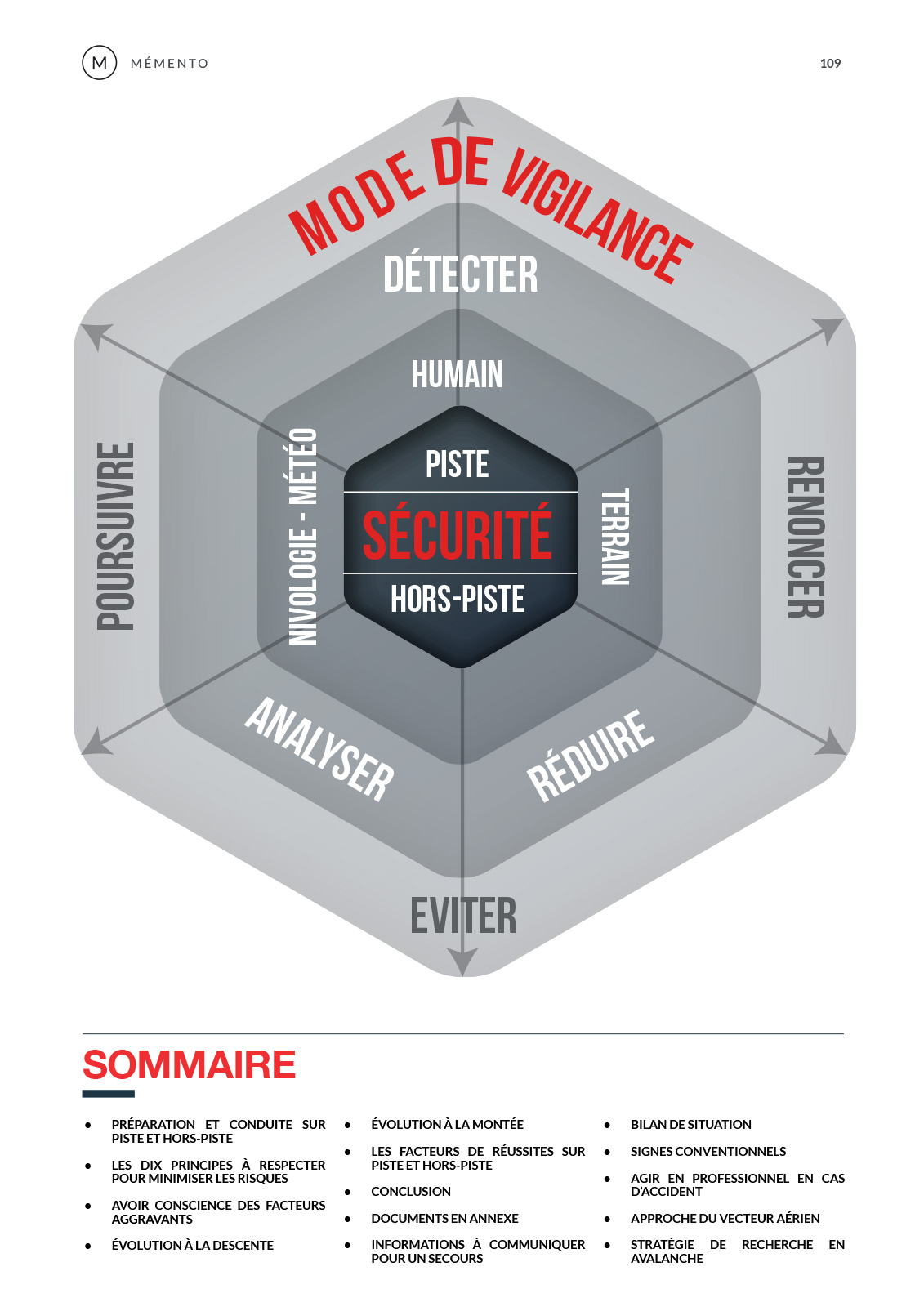

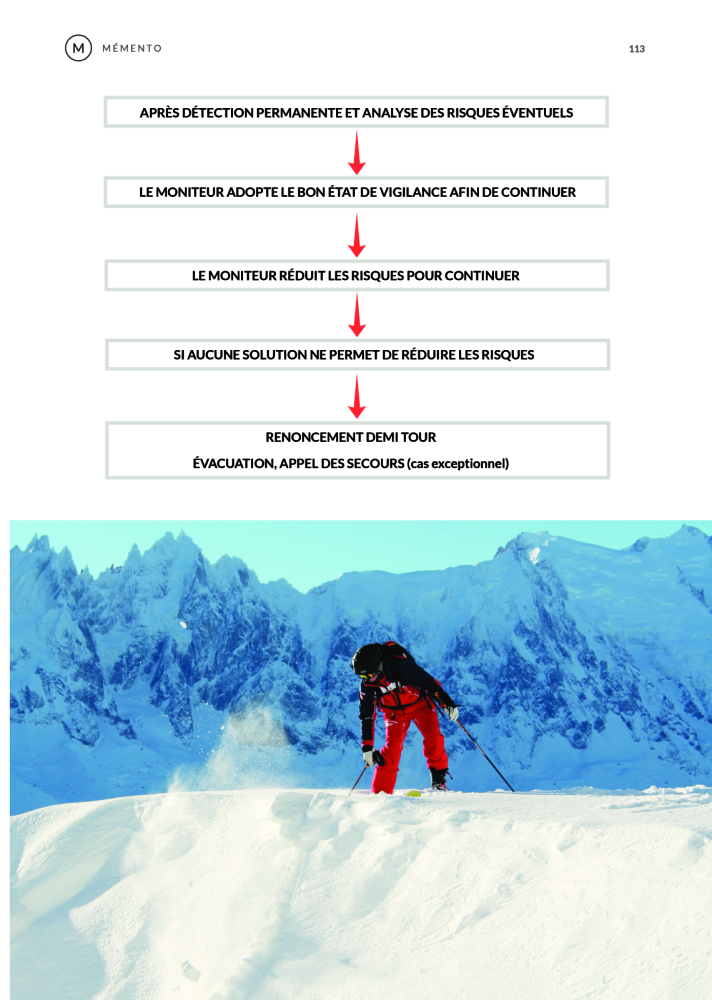

La sécurité, objectif constant du professionnel, l’oblige à en gérer tous les aspects parce qu’ils sont indissociables de la fréquentation de ce milieu.

L’expérience du moniteur, sa curiosité de montagnard et sa formation lui offrent les possibilités de prendre la bonne décision à chaque instant.

Une configuration neigeuse, une pente raide, un brouillard, du mauvais temps, une personne fatiguée ou tout autre problème appellent une réponse adaptée pour être satisfaisante sur le plan de la sécurité.

Ce haut niveau de connaissance est indispensable face à l’exigence des responsabilités, et caractérise le moniteur qui évolue sur piste, en hors-piste ou en ski de randonnée. Il est le lien entre la satisfaction de ses clients et le milieu montagnard.

Interactions de gestuelles qui ont pour objectif de générer un pivotement et son contrôle.

c’est un mouvement de rotation de l’ensemble du corps (qui peut être initié à différents étages articulaires) sans prédominance du mouvement vertical.

c’est un mouvement de rotation de l’ensemble du corps (qui peut être initié à différents étages articulaires) sans prédominance du mouvement vertical.

c’est une technique issue du mécanisme de rotation. Elle combine un mouvement vers le haut pour obtenir un allègement et un mouvement vers l’avant et vers l’aval afin de doser l’inclinaison nécessaire à l’équilibre latéral et au changement de carres.

c’est une technique issue du mécanisme de rotation. Elle combine un mouvement vers le haut pour obtenir un allègement et un mouvement vers l’avant et vers l’aval afin de doser l’inclinaison nécessaire à l’équilibre latéral et au changement de carres.

c’est la combinaison d’un allègement par flexion et d’un effort musculaire dans le sens du virage pour permettre le pivotement. En ski, elle est principalement utilisée en phase de conduite. En snowboard, elle est également utilisée lors des déclenchements de virage et en mouvements de flat.

c’est la combinaison d’un allègement par flexion et d’un effort musculaire dans le sens du virage pour permettre le pivotement. En ski, elle est principalement utilisée en phase de conduite. En snowboard, elle est également utilisée lors des déclenchements de virage et en mouvements de flat.

il intervient suite à une augmentation de pression entre l’engin et le sol (appui) qui contraint le matériel et le pratiquant sur les plans musculaires et articulaires.

L’allègement consécutif à la réaction d’appui permet le réalignement des membres inférieurs sous le haut du corps produisant le pivotement du ski et le changement de carres :

il intervient suite à une augmentation de pression entre l’engin et le sol (appui) qui contraint le matériel et le pratiquant sur les plans musculaires et articulaires.

L’allègement consécutif à la réaction d’appui permet le réalignement des membres inférieurs sous le haut du corps produisant le pivotement du ski et le changement de carres :

pivotement des skis provoqué par un travail musculaire localisé au niveau des membres inférieurs. Il est lié à une position fléchie et à une trace large. La charnière de pivotement est localisée au niveau des hanches.

c’est une action musculaire de redressement de la jambe amont ou extérieure à la future courbe.

L’indépendance de jambes et un transfert d’appui précoce favorisant la création de l’appui.

Le centre de gravité se déplace vers l’aval.

Ce mécanisme favorise l’inclinaison et une bonne équilibration limitant le pivotement des skis dans la phase initiale du virage.

c’est un effort de pivotement rapide et simultané opposant les membres inférieurs et le haut du corps favorisé par une attitude haute.

mécanisme qui peut se rapprocher du vissage. C’est un effort de pivotement simultané opposant les membres inférieurs et le haut du corps qui permet une mise en travers de l’engin et favorise le retour naturel à l’attitude de base. Lors d’une attitude haute on favorisera la vitesse du mécanisme, lors d’une attitude basse on favorisera le contrôle. Utilisé principalement en flat et en jib (box et rail), il permet également de contrôler la trajectoire en courbe (dérive, speed-check).

mécanisme utilisé en phase de conduite, c’est la combinaison d’un redressement et d’un effort musculaire de l’ensemble du corps ou des membres inférieurs dans le sens du virage pour un meilleur contrôle des trajectoires et du glissement.

Les effets directionnels, du point de vue mécanique, s’expliquent par la force de contact ski-neige dont les frottements de l’engin et la force de réaction qui entraînent le skieur sur une trajectoire.

Lors d’un effet directionnel dérapé, l’axe de l’engin est plus ou moins oblique par rapport à la courbe décrite.

le pratiquant est en position de recul et l’angle de prise de carres est généralement faible. Le centrage arrière et le poids du pratiquant provoquent un décrochage de l’arrière de l’engin et un freinage sans contrôle de la trajectoire.

La recherche de l’attitude de base, une descente en flexion plus ou moins progressive, une légère prise de carres par inclinaison associée à un début de dissociation haut/bas du corps, permettent au pratiquant de contrôler sa trajectoire (principalement de l’ouvrir).

le pratiquant est centré en position intermédiaire et agit sur la pression par des actions liées à l’inclinaison et au mouvement d’allègement. Il maîtrise la trajectoire de sa conduite par un effort de pivotement des membres inférieurs.

Lors d’un effet directionnel coupé, l’engin s’infléchit de manière à se confondre à la courbe qu’il décrit. C’est la création d’une direction qui privilégie le « pilotage de l’engin » en neutralisant le pivotement.

le pratiquant est dans une attitude figée et décrit une trajectoire imposée par sa vitesse et par l’angle de prise de carres.

le pratiquant est capable de choisir sa trajectoire et/ou de la modifier, par des actions qui affectent le mouvement vertical, l’angle de prise de carres et le centrage.