Le ski hors piste est une activité pratiquée en milieu non sécurisé, le moniteur de ski sait gérer les risques inhérents à la pratique du ski hors piste et maitrise également l’enseignement des techniques.

L’enseignement du ski hors piste comporte un grand nombre de spécificités, l’élève sait reproduire et utiliser les mécanismes des classes 2, 3, 4 sur piste. Il aura cependant du mal à les mettre en application, en situation réelle hors des pistes.

En raison de la spécificité du support (neige poudreuse, pente raide) et de l’interaction du stress, de l’inconnu, de l’effort physique, et de l’obligation de résultat (chute à éviter ou effrayante même si pas dangereuse).

IL EST INDISPENSABLE DE BIEN EVALUER SON ELEVE ET SON GROUPE AVANT DE S’ENGAGER HORS DES PISTES.

Une erreur sur l’évaluation peut conduire à des problèmes plus ou moins graves, exemple : Le moniteur s’engage sur un itinéraire en boucle, la neige est lourde, un élève ne possède pas la technique appropriée et l’itinéraire prend une heure de plus que prévu.

Une erreur sur l’évaluation peut conduire à des problèmes plus ou moins graves, exemple : Le moniteur s’engage sur un itinéraire en boucle, la neige est lourde, un élève ne possède pas la technique appropriée et l’itinéraire prend une heure de plus que prévu.

Généralité : l’élève de classe 4 ne pratiquant pas le ski hors piste se réduit à utiliser sa technique habituelle propre à la piste.

CENTRAGE

Anticipe globalement les déséquilibres mais peut se retrouver en déséquilibre dans des conditions difficiles (rupture de pente, qualité de neige)

ANGLE

modification de l’angle de prise de carres par inclinaison, découverte de l’angulation et de la poussée de genoux, transfert d’appui volontaire

CHARGE

Contrôle du mouvement vertical adapté au rayon, au terrain et à la vitesse mais peut encore se faire surprendre par le matériel (réaction d’appui).

PIVOTEMENT

utilise la dissociation pour gérer les pivotements (principalement en godille), premières notions d’anticipation.

Mécanismes utilisés :

retour d’appui (neige dure), redressement orienté (rayon ouvert pente faible à moyenne), extension pivotée (neige et conditions difficiles), braquage (pivotement rapide des skis)

Effets directionnels :

dérapé perfectionné, découverte de l’effet directionnel coupé maitrisé.

![]()

Le choix de l’itinéraire va être influencé par les conditions météo/neige, le facteur

humain (élève/moniteur) et le terrain. (3X3)

A la recherche de condition de neige et de terrain optimale, le moniteur peut être amené à rencontrer des situations plus exigeantes :

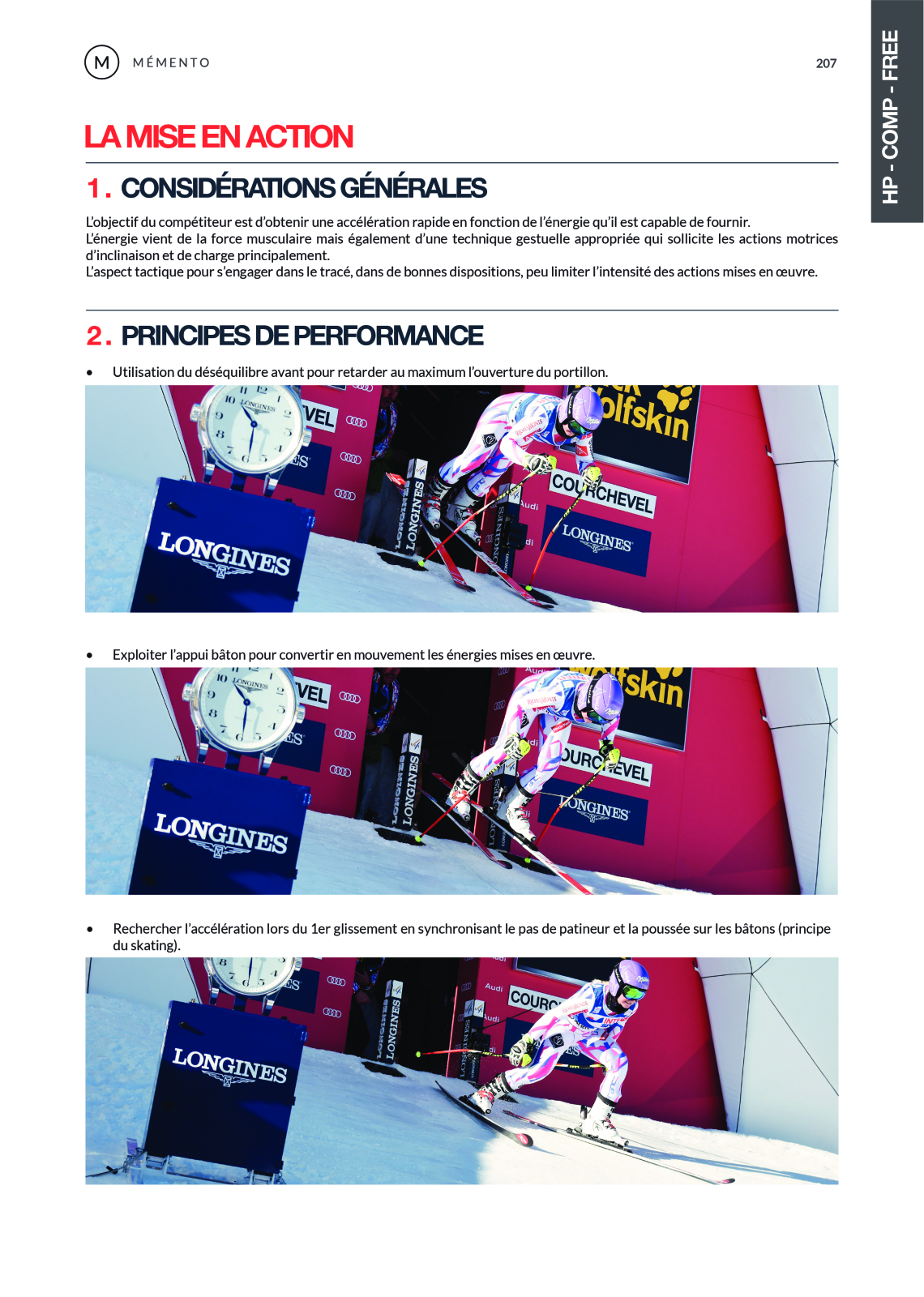

Pour qu’un processus d’entrainement soit source de progrès et de performance, il ne faut pas l’imaginer comme un assemblage de séances, mises toutes bout à bout. L’entrainement doit être abordé dans sa globalité du début du projet jusqu’à la phase de compétition.

Il faut donc organiser les charges d’entraînement en respectant les principes de l’entraînement :

La période peut passer de quelques jours (type stage compétition) à plusieurs années (parcours vers le haut niveau). La programmation permet de projeter les actions destinées à diminuer le risque d’échec et d’augmenter la probabilité de réussite.

Le moniteur qui entraîne en collaboration avec l’élève doit :

Cela permet de structurer le plan d’entraînement et d’établir une programmation d’exercices.

La programmation est très souvent réalisée pour améliorer la performance. Cependant le moniteur peut utiliser la programmation dans un autre but et notamment chez les jeunes skieurs ou chez les skieurs découvrant la compétition. Il semble plus opportun d’organiser une charge de travail chez des enfants pour acquérir en priorité les fondamentaux techniques. Une fois ce travail de fond réalisé, le moniteur pourra s’orienter vers l’optimisation de ces qualités avec un travail plus spécifique dans un but de performance.

Ces acquisitions techniques ont besoin d’être pensées sur plusieurs saisons pour être ancrées durablement. L’entraînement doit être général avec une diversité dans les situations proposées (gammes techniques, ski en toute neige, sauts, tracés éducatifs, ski foncier, télémark, ski de fond…).

Il permet au corps de passer de l’état de repos à l’état de travail et ceci dans des conditions optimales sans aucun risque pour le corps.

Bien adapté, l’échauffement pratiqué avant l’effort procure :

Signes pratiques d’un bon échauffement :

Un échauffement doit être optimal tant du point de vue quantitatif que qualitatif :

Le passage de bosse doit être abordé de manière progressive, le moniteur qui entraîne ne peut ignorer cette richesse technique chez le skieur. Cependant une mise en place peu adaptée ou un niveau de difficulté trop élevé peut créer des blocages importants chez le compétiteur.

Voici quelques recommandations pour la construction d’un tremplin ou la mise en place d’une bosse lors d’un entrainement ou d’une compétition.

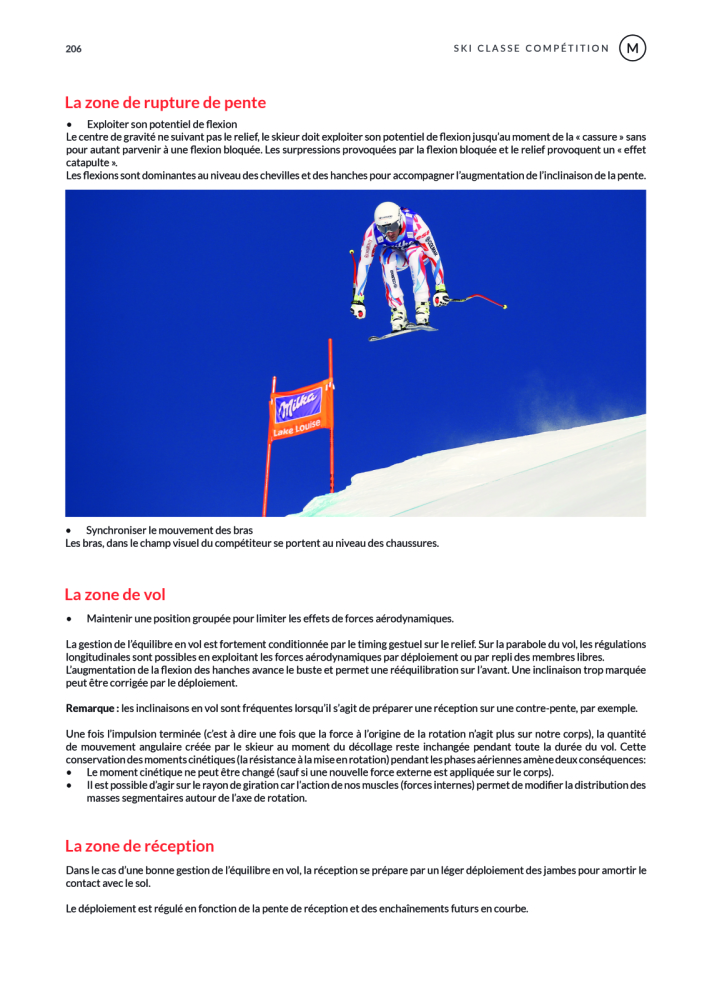

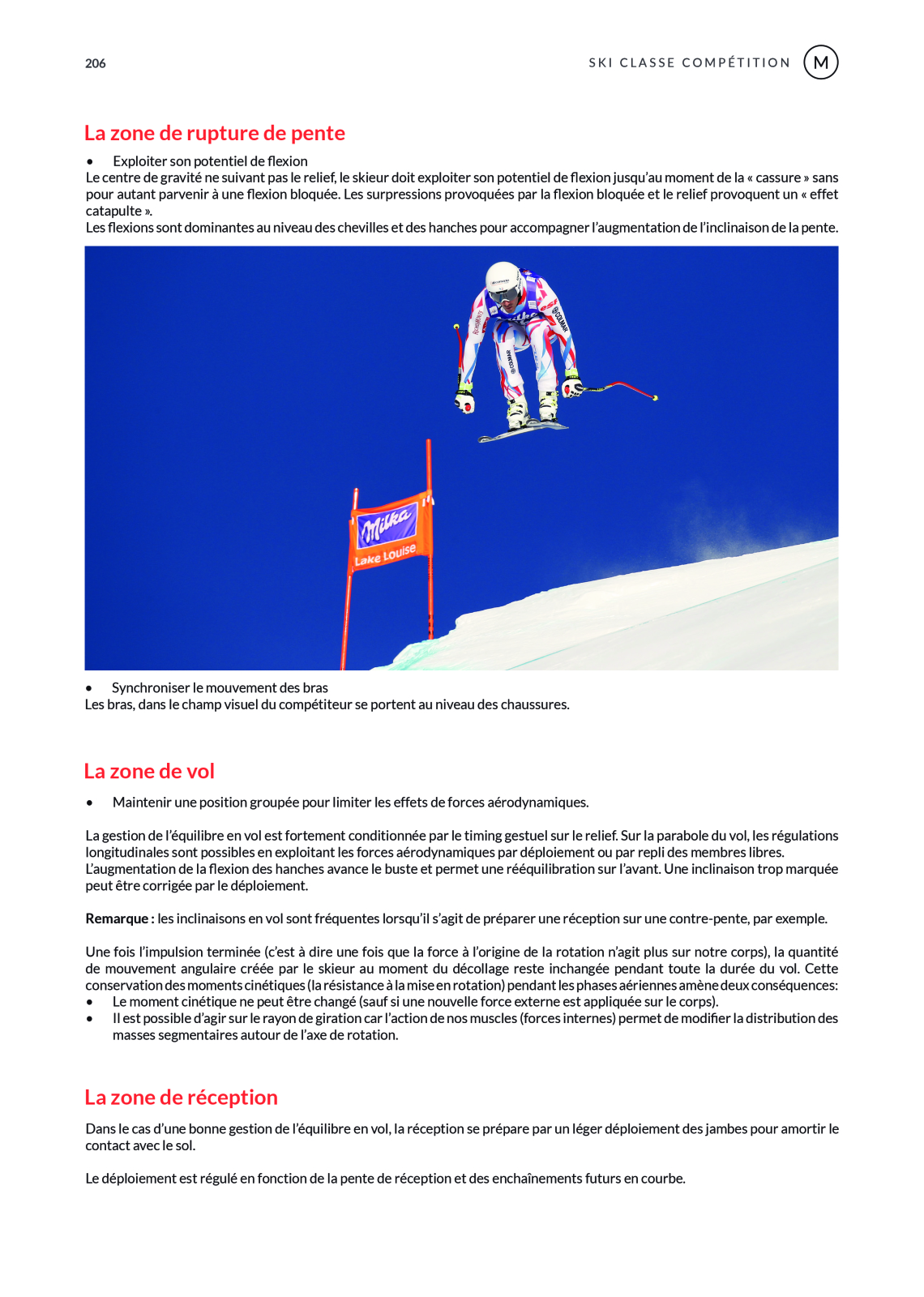

La zone de glissement : c’est la prise de vitesse du skieur qui amène jusqu’à la rupture de pente. Une vitesse inadaptée est à l’origine d’un grand nombre d’accidents. La vitesse ne pourra être régulée sur la bosse, il sera trop tard. La prise de vitesse peut être réalisée en trace directe ou en courbe. La vitesse ne doit pas subir de variation importante avant la bosse, au risque de déséquilibrer le skieur sur la phase aérienne. Il est préférable de commencer l’apprentissage par la trace directe, le passage de bosse en courbe est à aborder quand le passage de bosse en trace directe est maitrisé. Une variation de relief importante (type compression) ou un passage délicat (porte dégradée, tracé creusé) sont à aborder avec beaucoup de précautions pour ne pas déséquilibrer le skieur. La phase de glissement doit permettre au skieur de préparer son arrivée sur le tremplin et la future phase aérienne.

La rupture de pente : elle peut être matérialisée pour faciliter le passage du mouvement de terrain (ligne transversale sur le mouvement de terrain, jalonnette). Elle peut être soit un mouvement de terrain de forme arrondi, soit un saut avec une dénivellation entre le tremplin et la réception. Les tremplins avec une pente opposée à l’inclinaison globale de la pente (saut qui éjecte vers le haut) sont à utiliser avec beaucoup de précautions (le skieur peut être déséquilibré vers l’arrière).

La piste de réception : Elle doit être longue et large pour couvrir les différentes longueurs et largeurs des sauts. La pente doit être suffisamment prononcée pour éviter un contact avec le sol trop brutal à la réception et diminuer les risques de blessure en cas de chute. Plus la parabole dessinée par la trajectoire de vol sera marquée, plus la pente de réception devra être soutenue. Pour les skieurs découvrant les passages de bosse, il est préférable de visualiser la piste de réception depuis la zone de glissement (ne pas avoir l’impression de sauter dans le vide).

Elle peut être également matérialisée pour améliorer la visibilité lors de la réception (bandes de color neige transversales ou de la sapinette).

Dans un tracé à but éducatif, la porte située derrière la bosse devra être placée relativement loin de l’aire de réception pour permettre une rééquilibration éventuelle du skieur.

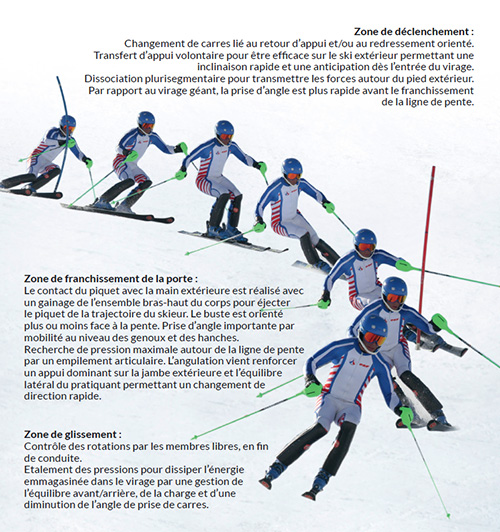

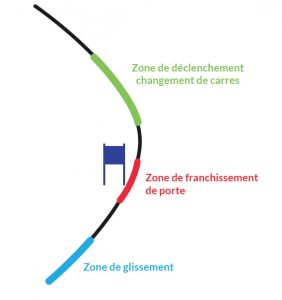

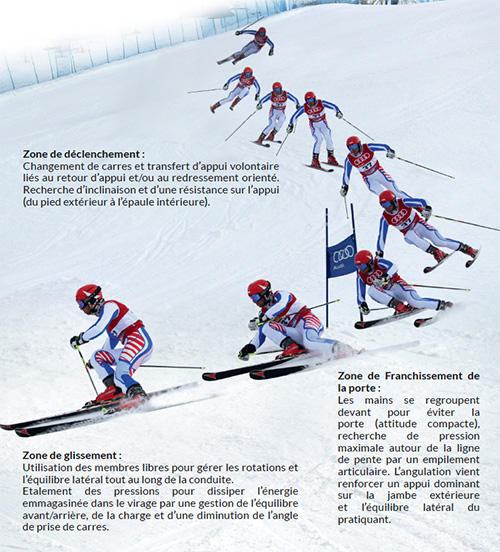

Un virage se découpe en phases. On distingue une phase de déclenchement et une phase de conduite.

La phase de déclenchement correspond à la zone de changement de carres et de plongée dans la pente.

La phase de conduite peut être fractionnée en 2 parties :

Les tracés permettent d’importantes variations :

Vidéos à venir…

Les tracés permettent d’importantes variations :

Vidéos à venir…